Features

学科の特徴

福井県初の大学進学等を目的とした進学型専門学科として,様々な入試に対応するとともに,Society 5.0を見据えた,生徒主体の学びを実践します。

特色

- 入学時は学際フロンティア学科(フューチャーサイエンス科,フューチャークエスト科,グローバル科3つの科の総称)として一括募集します。2年次からは志望・適性などによって3つの科に分れて進んでいきます。

- 1クラスの人数を30人以下とし,数学や英語等において,少人数での授業や複数の教員による授業などきめ細かく学習をサポートします。

- 週32単位とし,協働的な学びや個別最適な学びを実践していくことで,生徒の主体性を高めていきます。

- 1年次は,習熟度別クラス編成により,2クラスを応用クラス,2クラスを標準クラスの計4クラス体制とし,すべての生徒の学力の伸長を図ります。

- 6限授業の3日間に7限目を活用した「フロンティア タイム」を実施します。本校教員による教養講座やオンライン講座などを生徒の興味・関心に基づき,一人ひとりが選択し,計画を立てて学習します。

- 3年間を通した,HINO・QUEST(本校における探究的な学び)を実践します。HINO・QUESTは,グループでの探究を基本として,フィールドワークを充実します。

- 選択型研修旅行(海外および国内から選択)を実施します。

フューチャーサイエンス科

フューチャーサイエンス科の特色

1

「生徒の力を伸ばす学校」として理数を中心に学習指導に力を入れています。

- 1年次より応用クラスを設置し,応用発展的な学習指導にも力を入れています。

- 福井県サイエンスラボや理数グランプリなどでSSH校と同様の活躍をしています。また,地元の大学や研究機関で実験や実習を実施しています。

- 土曜や長期休業中の課外学習の他,進路志望に応じた学習指導にも力を入れています。

2

「グローバル科のある高校」の利点を最大限に生かした教育をしています。

- 世界各国の高校生と一緒に授業を受ける機会がたくさんあります

(オーストラリア・ニュージーランド・シンガポール・タイ・フィリピン・ブータンなど) - 英語4技能の強化に力を入れており,大学受験時に必要と指定されることが多いCEFRのA2レベル(高校中級程度)の資格を,高校1年の終了時には5割の生徒が取得します。

3

子どもの読書活動優秀実践校」として読解力の育成を進めています。

- 生徒1人あたり年間約17冊の本校図書館での本の貸し出しが行なわれています。

- 1・2年生のビブリオバトル(知的書評合戦)等の活発な読書活動,読書タイムや速読時間の設定により,すべての学習の基礎になる高い読解力が身につきます。

フューチャーサイエンス科の主な行事

1年

4月

「入学式」「遠足」「本校教員による教養講座」

1年生の4月にはたくさんの行事がありますが,フレッシュマンセミナーの一環として,「不思議発見!教養講座」を受講しています。本校教員の得意分野に関する話を聴いたり,実習をしたりしています。文系,理系の枠のとらわれない様々な講座から選択,受講します。そのことを通して,興味の幅を広げ,自分の適性を考えるきっかけとなることを目的としています。

8月

「地元企業訪問」

ものづくりが盛んな越前市の企業を訪問します。理数に関する問いを自ら設定し,積極的に学ぶ絶好の機会となっています。

8月

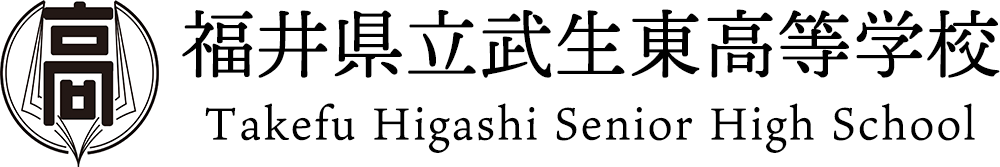

「大学教員による実験授業」①

本校にて福井工業大学の先生方が,化学や生物系などの実験授業を行ないます。自ら実験を行うという貴重な体験を通して,学術的な研究や先進的な科学について学ぶことで科学に対する興味や関心を高めることができます。

9月

「キャリア講座」

卒業生や地元で活躍する社会人をお招きし,高校から大学,そして就職に関する実体験に基づくお話しをしていただきます。進路選択にたいへん参考になります。

12月

「校内ビブリオバトル」

小グループに分かれ,グループ内で参加者それぞれが面白いと感じた本を数分間で紹介。その後ディスカッションを経て,「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を行うものです。本校では,校内ビブリオバトルを経て代表者が参加する県大会では毎年優秀な成績を収めています。

12月

「大学教員による実験授業」②

本校にて福井工業大学の先生方が,化学や生物系などの実験授業を行ないます。自ら実験を行うという貴重な体験を通して,学術的な研究や先進的な科学について学ぶことで科学に対する興味や関心を高めることができます。

3月

「大学教員による実験授業」③

福井工業大学を訪問し,化学や生物系などの実験を行ないます。大学で実際に自ら実験を行うという貴重な体験を通して,学術的な研究や先進的な科学について学ぶことで科学に対する興味や関心を高めることができます。

2年

4月

「日野登山」

本校のスクールモットーはHINOISM(Healthy Intelligent and Noble like Mt.HINO)です。開校以来の伝統行事として日野登山を実施し,仲間と協働して心身を鍛えます。

10月

「選択型研修旅行」

生徒一人ひとりが,行き先として屋久島などの国内とシンガポールである海外を選択します。また,それぞれにおける研修内容を選択します。

11月

「学問発見講座」

大学の先生方をお招きし,各分野の最先端の技術や大学での学びについて教えていただきます。この講座を受講することで,より進路志望が明確になります。

3年

6月

「春季高校総体」

これまでの部活動の成果を発揮する大会です。好成績をおさめた部や個人は上位大会に出場します。

7月

「理数探究成果報告会」

3年間の理数探究について,大学の先生方をお招きし,成果を報告します。高校で行なった理数探究を大学での学びにつなげていきます。

9月

「学校祭」

3年生が中心になって夏休みから準備を行ないます。東高全体が最高に盛り上がる3日間です。

3月

「卒業式」

3年間過ごした学び舎・友達・後輩達とのお別れの日です。

教育課程

【フューチャーサイエンス(理数探究)科:略称FS】

理系学部の大学進学に適した学科です。理科や数学を中心に学習するとともに,大学や研究機関においても実験や実習を行います。英語の授業では,聞くことと話すことを重視するなど,大学進学後に留学生や研究者と議論するための基礎を学びます。

フューチャークエスト科

フューチャークエスト科の特色

1

「生徒の力を伸ばす学校」として学習指導に力を入れています。

- 1年次より応用クラスを設置し,応用発展的な学習指導にも力を入れています。

- 福井大学国際地域学部と連携協定を結び,相互訪問やオンラインによりPBL(課題解決型学習)を進め,大学での学びにつなげていきます。

- 土曜や長期休業中の課外学習の他,進路志望に応じた学習指導にも力を入れています。

2

「グローバル科のある高校」の利点を最大限に生かした教育をしています。

- 世界各国の高校生と一緒に授業を受ける機会がたくさんあります。 (オーストラリア・ニュージーランド・シンガポール・タイ・ブータン etc)

- 地域の課題を発見・分析し、解決策の提案・実践を進めていく探究プログラム〔地域学〕により、自分の考えをまとめ・発信する時間を設けています。

- 毎年9月に行なわれる本校主催のワールド・ハピネス・フォーラムへの参加を通して,海外の高校生と幸せをテーマにじっくり話し合いをします。

- 英語4技能の強化に力を入れており,大学受験時に必要と指定されることが多いCEFRのA2レベル(高校中級程度)の資格を,高校1年の終了時には5割の生徒が取得します。

3

「子どもの読書活動優秀実践校」として読解力の育成を進めています。

- 生徒1人あたり年間約17冊の本校図書館での本の貸し出しが行なわれています。

- 1・2年生のビブリオバトル(知的書評合戦)等の活発な読書活動,読書タイムや速読時間の設定により,すべての学習の基礎になる高い読解力が身につきます。

フューチャークエスト科の主な行事

1年

4月

「入学式」「遠足」「本校教員による教養講座」

1年生の4月にはたくさんの行事がありますが,フレッシュマンセミナーの一環として,「不思議発見!教養講座」を受講しています。本校教員の得意分野に関する話を聴いたり,実習をしたりしています。文系,理系の枠のとらわれない様々な講座から選択,受講します。そのことを通して,興味の幅を広げ,自分の適性を考えるきっかけとなることを目的としています。

8月

「地元企業訪問」

ものづくりが盛んな越前市の企業を訪問します。自ら問いを設定し,積極的に学ぶ絶好の機会となっています。

9月

「キャリア講座」

卒業生や地元で活躍する社会人をお招きし,高校から大学,そして就職に関する実体験に基づくお話しをしていただきます。進路選択にたいへん参考になります。

12月

「校内ビブリオバトル」

小グループに分かれ,グループ内で参加者それぞれが面白いと感じた本を数分間で紹介。その後ディスカッションを経て,「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を行うものです。本校では,校内ビブリオバトルを経て代表者が参加する県大会では毎年優秀な成績を収めています。

2年

4月

「日野登山」

本校のスクールモットーはHINOISM(Healthy Intelligent and Noble like Mt.HINO)です。開校以来の伝統行事として日野登山を実施し,仲間と協働して心身を鍛えます。

9月

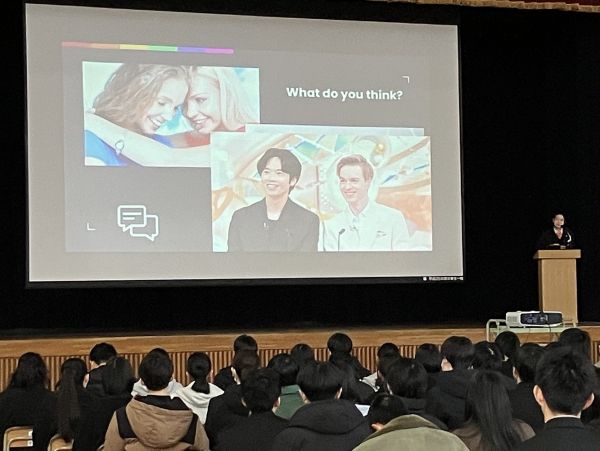

「ワールド・ハピネス・フォーラム」

令和3年度から、国際交流・異文化理解の教育活動をさらに深化させ、世界各国の高校生が、地域創生 につながる活動や地域の環境保全活動をはじめとする様々な実践について語り合う国際会議(ワールド・ ハピネス・フォーラム)を開催しています。

10月

「選択型研修旅行」

生徒一人ひとりが,行き先として屋久島などの国内とシンガポールである海外を選択します。また,それぞれにおける研修内容を選択します。

11月

「学問発見講座」

大学の先生方をお招きし,各分野の最先端の技術や大学での学びについて教えていただきます。この講座を受講することで,より進路志望が明確になります。

11月

「地域探究実践」(11~2月)

本校の地域探究では実践を重視しています。地域の皆様からの支援をいただきながら、地域のウェルビーイング(幸せ実感)に貢献できるよう様々な実践を行なっています。

3月

「地域探究報告会」

地域探究について,福井大学国際地域学部の先生方など多くのアドバイザーをお招きし,成果を報告します。高校で行なった地域探究を大学での学びにつなげていきます。

3年

6月

「春季高校総体」

これまでの部活動の成果を発揮する大会です。好成績をおさめた部や個人は上位大会に出場します。

9月

「学校祭」

3年生が中心になって夏休みから準備を行ないます。東高全体が最高に盛り上がる3日間です。

3月

「卒業式」

3年間過ごした学び舎・友達・後輩達とのお別れの日です。

教育課程

【フューチャークエスト(地域探究)科:略称FQ】

文系学部の大学進学に適した学科です。探究活動では,地域の課題の解決策を提案するだけでなく,実践することを目指します。大学進学後も継続的に探究活動を行えるよう,大学との連携を進めるとともに,行政や地域のコミュニティとの連携も深めます。

グローバル科

グローバル科の特色

1

自分に適した高校3年間のキャリアビジョンを描ける

グローバル科の英語の教育課程は,3年間に行われるすべての授業を有機的に結び付けて開発されています。入学してから,自分の適性や進路志望に合わせて高校3年間のキャリアビジョンを描くことができます。

2

授業と語学研修で実践的な英語コミュニケーション力をつける

年間の授業では「聞く,話す」ことを重視しています。

スピーチやプレゼンテーション,ディベート,本校主催のワールド・ハピネス・フォーラム,海外語学研修,各種コンテスト,英語セミナー等,3年間のカリキュラムの中に効果的な発信の場を設けています。

3

盛んな交流活動

交流活動に積極的に取り組んでおり,さまざまな国の留学生を受け入れています。

長期留学生の受け入れはアメリカ,オーストラリア,タイなどから受け入れています。

また,海外に2つの姉妹校を持っています。

互いが訪問し合い,授業に参加したり,ホームステイをしたりします。毎年,姉妹校が約1週間の日程で本校を訪問してきますので,コミュニケーション力を試す良い機会となっています。

近年では,アジア諸国からの訪問も増えています。中国,韓国,台湾などから高校生が本校を訪れ,交流をしています。

※姉妹校:ザビエル高校(オーストラリア),リカトン高校(ニュージーランド)

4

海外留学の道

自分の学びのプロセスに合わせて,留学先や長期・短期留学を選択できます。

短期の場合,海外姉妹校への留学プログラムがおすすめです。(約2週間で25万円ほど)

長期留学は過去アメリカ,ニュージーランド,ドイツへ派遣しています。

留学から戻った時には,進路志望に応じて所属学年を選択できます。

(費用は派遣先やプログラムの内容により異なります。)

5

自分のキャリアビジョンの実現に向けて

多くの生徒が将来のキャリアビジョンを描き,そこに近づくための進路先を選択していきます。高校時代に留学しなかった生徒の多くは,大学時代に留学しています。

高校時代にする留学と,大学時代にする留学,一人ひとりにとって目的が異なります。いつ,何をするか,それはすべて自分のキャリアビジョンによります。

本校グローバル科は,生徒一人一人のキャリアビジョンの実現をサポートしていきます。

本校グローバル科の進路先は,語学系学部への進学が最も多いものの,その割合は3割程度です。語学系学部に進学しなかった生徒の中には,海外での医療ボランティアが目標で看護系に進んだ人や,外国籍の子どもが増えてきたので,英語が話せる保育士になりたいと福祉・教育系に進む人もいます。企業で英語を使って働きたい人は経済学部などに進みます。大切なことは,英語コミュニケーション力を一つのツールとして,自分がやりたいことは何かを考え,その目標に近づく一歩を踏み出すことです。

グローバル科の特色の主な行事

1年

4月

「入学式」「遠足」「本校教員による教養講座」

1年生の4月にはたくさんの行事がありますが,フレッシュマンセミナーの一環として,「不思議発見!教養講座」を受講しています。本校教員の得意分野に関する話を聴いたり,実習をしたりしています。文系,理系の枠のとらわれない様々な講座から選択,受講します。そのことを通して,興味の幅を広げ,自分の適性を考えるきっかけとなることを目的としています。

8月

「地元企業訪問」

ものづくりが盛んな越前市の企業を訪問します。自ら問いを設定し,積極的に学ぶ絶好の機会となっています。

9月

「キャリア講座」

卒業生や地元で活躍する社会人をお招きし,高校から大学,そして就職に関する実体験に基づくお話しをしていただきます。進路選択にたいへん参考になります。

12月

「校内ビブリオバトル」

小グループに分かれ,グループ内で参加者それぞれが面白いと感じた本を数分間で紹介。その後ディスカッションを経て,「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を行うものです。本校では,校内ビブリオバトルを経て代表者が参加する県大会では毎年優秀な成績を収めています。

2月

「英語セミナー」

1年生対象英語セミナーを開催しています。

県内から10名程度のALTに参加してもらい,本校ALTも加わって1日中英語を使って活動したり,英語でコミュニケーションをとったりします。ディベートやダンス,グループごとのオリジナルスキット(芝居)など,英語を楽しく使う1日です。

2年

4月

「日野登山」

本校のスクールモットーはHINOISM(Healthy Intelligent and Noble like Mt.HINO)です。開校以来の伝統行事として日野登山を実施し,仲間と協働して心身を鍛えます。

4月

「姉妹校受け入れ」

毎年,姉妹校との交流を行っています。ホームステイをしながら本校に通って一緒に本校の授業に参加します。

※姉妹校の都合により時期が変わることがあります

7月

「校内スピーチコンテスト」

1学期の最終授業日に校内スピーチコンテストを行います。

予選を勝ち抜いた代表がグローバル科全員の前でスピーチを披露します。

1位になった生徒は10月に行われる県スピーチコンテストに学校代表として出場することになります。

8月

「姉妹校派遣」

ニュージーランドのリカトン高校やオーストラリアのザビエル高校に行きます。授業中に,自分から積極的に話しかけ,質問をし,目をしっかり見て現地の生徒とコミュニケーションをとる姿勢は,普段の授業からの成長を感じられました。ホストファミリーと過ごした時間が何より貴重な経験だったようで,出発時の空港では別れを惜しんでいました。

9月

「ワールド・ハピネス・フォーラム」

令和3年度から,国際交流・異文化理解の教育活動をさらに深化させ,世界各国の高校生が,地域創生 につながる活動や地域の環境保全活動をはじめとする様々な実践について語り合う国際会議(ワールド・ ハピネス・フォーラム)を開催しています。

10月

「選択型研修旅行」

シンガポールへの語学研修に参加します。

研修では,シンガポール国立大学で大学生と交流したり,班ごとに企業インタビューや現地リサーチを行ったりします。

ホームステイでは,文化や習慣の違いを実感しながら交流を楽しんでいます。

授業で学んだことを実際に使って,充実した4日間を過ごすことができます。

11月

「学問発見講座」

大学の先生方をお招きし,各分野の最先端の技術や大学での学びについて教えていただきます。この講座を受講することで,より進路志望が明確になります。

3月

「国際探究報告会」

国際探究について,福井大学国際地域学部の先生方など多くのアドバイザーをお招きし,成果を報告します。3年生で行なう「卒業研究」につなげていきます。

3年

6月

「春季高校総体」

これまでの部活動の成果を発揮する大会です。好成績をおさめた部や個人は上位大会に出場します。

9月

「学校祭」

3年生が中心になって夏休みから準備を行ないます。東高全体が最高に盛り上がる3日間です。

11月

「卒業研究発表会」

各自が研究テーマを設定し,研究を深め,英語で論文を作成します。2年生グローバルコースの生徒や保護者の前で,英語でプレゼンテーションを行います。「戦争が及ぼす経済への影響」など,様々なテーマで3年間積み重ねてきた研究の成果を披露します。

3月

「卒業式」

3年間過ごした学び舎・友達・後輩達とのお別れの日です。

教育課程

【グローバル(国際交流)科:略称G】

外国語や国際関係学部をはじめ文系学部の大学進学に適した学科です。また,海外大学への進学にも対応しています。ニュージーランド,オーストラリアにある姉妹校との相互訪問交流や,シンガポールでの語学研修に加え,定期的なオンラインでの海外交流も行います。2,3年次には計18時間の英語の授業でネイティブ並みの英語運用能力を身につけます。