Hino・Quest

Hino・Quest

1年

1【2023年度1年生】集中探究活動「HINO Quest」を行いました

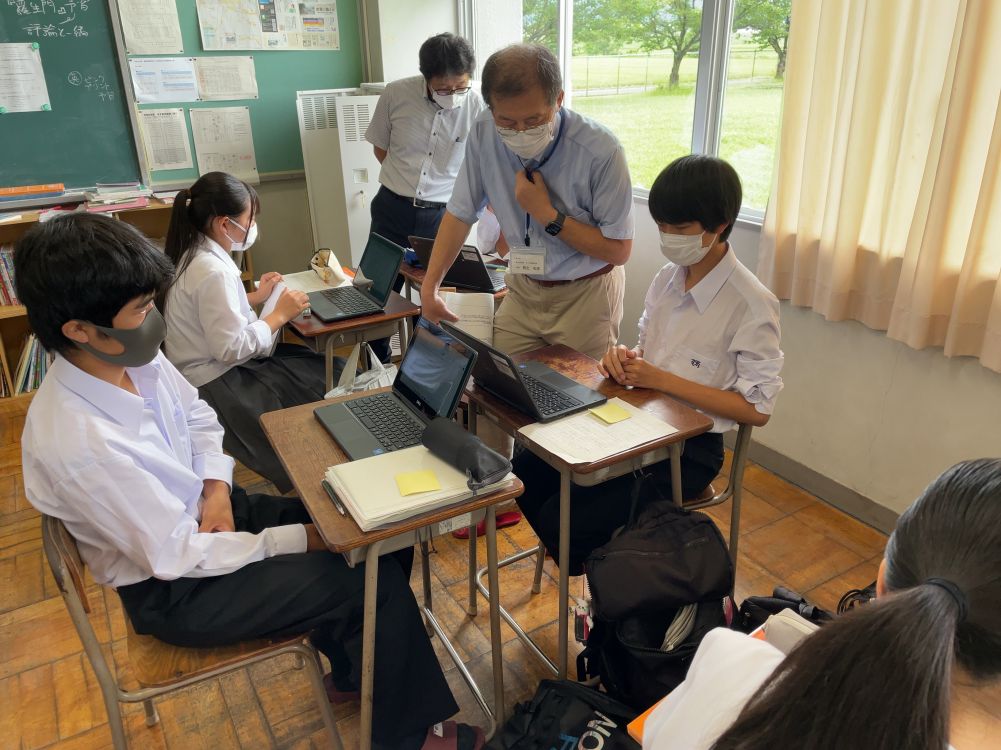

7月14日(金)に、1、2年生は集中探究活動を実施しました。県内大学の先生方や越前市役所の方など17名にアドバイザーとしてお越しいただきました。

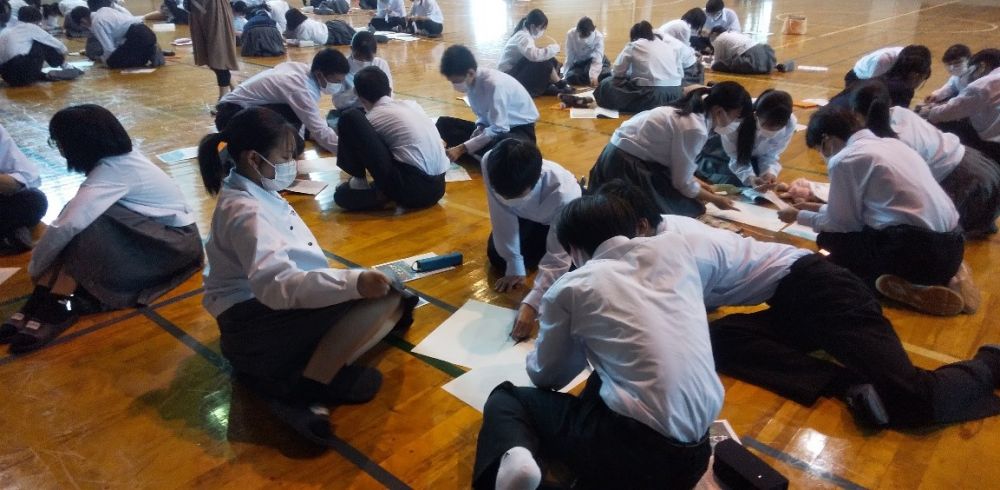

1年生はこれから進めていく探究活動のテーマ設定についての話し合いを行いました。課題を設定する段階から、生徒同士の話し合いや、外部アドバイザーからの様々なアドバイスを受けることで、より具体的な課題設定をすることができました。

今後、生徒は設定した課題についてフィールドワークや実験や実践を行うなど、探究活動を進めていきます。

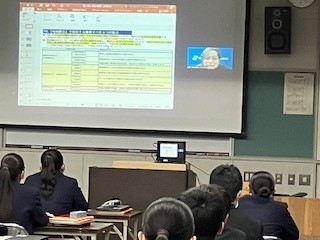

2【2023年度1年生】学際フロンティア学科第2期生, 理数探究始動!

第1学年の木曜7限は『理数探究基礎』の授業です。4月20日は福井大学大久保貢先生をお招きし, 理数探究の進め方についてご講演いただきました。今日では自ら課題を見つけ出し, 解決策を模索する力が求められています。たくさん失敗する中でどのようなアプローチで課題解決を図ろうとしたのかこそが大切だと教えていただきました。また赤のLEDライトと青のLEDライトは黄色い紙に当てると, それぞれ違った反応を示すという実験をしました。なぜだろうと疑問に思ったり, その現象をどのように社会に生かせるだろうかと考えたり, 好奇心をくすぐられる内容でした。自ら設定した課題にどのように知恵を絞って立ち向かっていくのか, 今後の生徒皆さんの活躍から目が離せません!

3【2023年度1年生】産官学連携サイエンス講座① 福井工業大学から教授を招いて,生物系および化学系の実験を行いました。

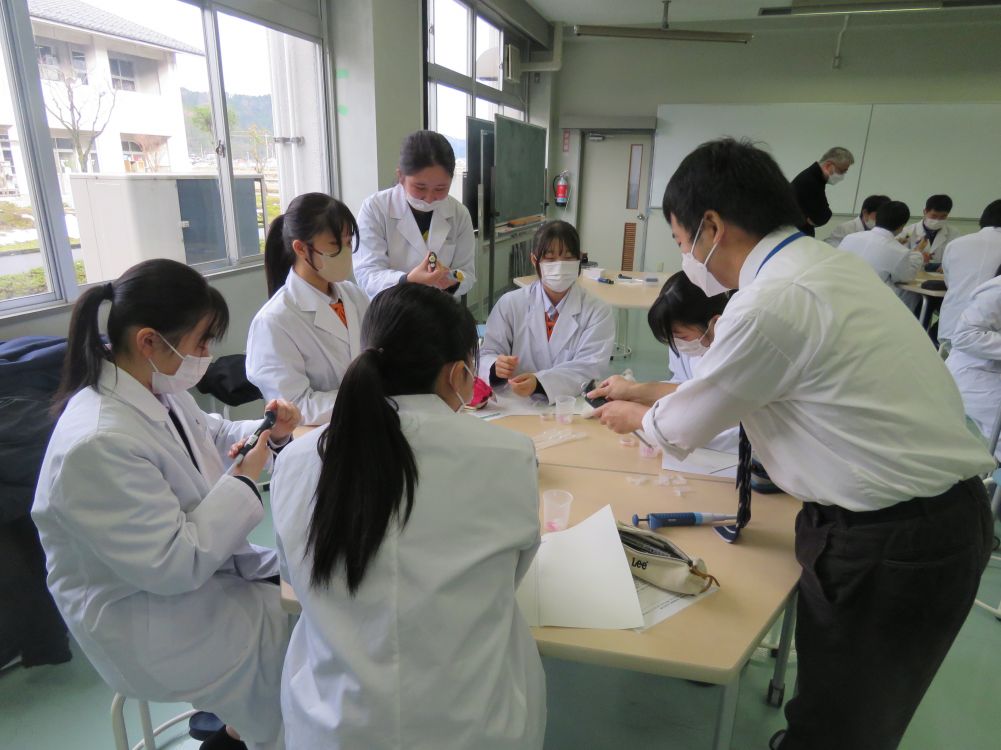

1年生8名が8月4日,本校で福井工業大学環境学部環境食品応用化学科から先生方5名と大学院生さん4名にお越しいただき,生物系および化学系の実験を行ないました。

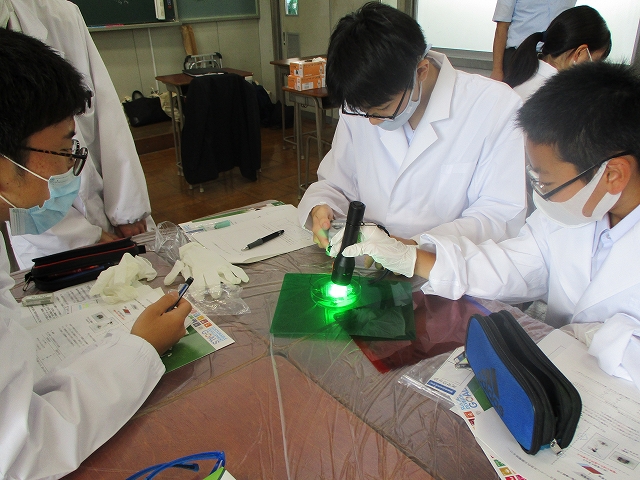

最初,白衣が配付され実際に着てみると,科学者のように見えると生徒たちは盛り上がっていました。そして実験の心構えなどのガイダンスが行われ,2コースがそれぞれの部屋に分かれて二人で一組となり実験を行い,考察,結果発表,まとめを行いました。

生物系のコースでは,「PCRをやってみよう」のテーマで,PCR 反応でどのような反応が起こっているか,電気泳動によって何がわかるか,増幅された遺伝子断片から何がわかるか、どのように利用するかについて実験を通して学びました。

化学系のコースでは,「電気信号で終点を判定する滴定」のテーマで,各電気信号と化学反応がどのように関係(対応)しているか,それぞれの滴定において2種類の測定対象物質はどうしてその順序で反応するのかについて実験を通して学びました。

大学での学術的な研究や先進的な科学について学ぶことでいっそう科学に対する興味や関心を高めることができました。

4【2023年度1年生】学際フロンティア学科1年生フィールドワークを実施しました

10月13日(金),学際フロンティア学科1年生はフィールドワークを実施しました。探究学習の一環として行なわれるフィールドワークですが,「現場を知らずして探究はできない」ということを踏まえ,多くの方のご協力を得て実施しています。お忙しい中ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。越前市役所様,ほっとリハビリシステムズ様,北陸電力丹南支店様,福井新聞丹南支社様,日華化学様,三国のNan’seaの皆様をはじめ,福井大学,福井工業大学,仁愛大学の先生方など多くの方々に貴重なご助言をいただきました。今回のフィールドワークを糧に,課題テーマの設定に進んでいき,12月に中間発表を行ないます。

5【2023年度1年生】福井工業大学から教授を招いて,生物系および化学系の実験を行いました。

1年生26名が12月27日(水),本校で福井工業大学環境学部環境食品応用化学科から先生方3名と大学院生さんなど5名にお越しいただき,生物系および化学系の実験を行ないました。

最初,白衣が配付され実際に着てみると,科学者のように見えると生徒たちは盛り上がっていました。そして実験の心構えなどのガイダンスが行われ,2コースがそれぞれの部屋に分かれて実験や実習を行い,考察,結果発表,まとめを行いました。

生物系のコースでは,「原生生物を観察してみよう~野外サンプリングと顕微鏡観察~」のテーマで,普段何気なく見ている「その辺」の水を汲んで顕微鏡で覗くと様々な単細胞の生物が暮らしていること,原生生物には光合成をする「微細藻類」と「食作用」により餌を食べて暮らす生物がいること,プレパラートを作成することなく生きた細胞を観察できる倒立型顕微鏡の使い方について学びました。

化学系のコースでは,「光化学の世界~蛍光ペンから次世代太陽電池まで~」のテーマで,発光現象・UV光や可視光で,液体や固体の色が自由に変えられること,自分で組み立てた太陽電池に,光をあてるとプロペラがなぜ回るのかについて実験を通して学びました。

大学での学術的な研究や先進的な科学について学ぶことでいっそう科学に対する興味や関心を高めることができました。

6【2024年度1年生】1年生「理数探究基礎」探究活動の基礎を学びました!

1年生は、4月18日(木)の「理数探究基礎」の時間に、福井大学アドミッションセンター教授の大久保貢先生の講義を受けました。大久保先生には、探究活動とは何か(自ら課題を見つけて、解決する)や、探究活動をする意義(予測困難な社会に対応するための力をつける)を丁寧に教えていただきました。また、生徒一人ひとりにLEDライトをお配りしていただき、色の変化を見るワークショップをしていただきました。今後、1年生がどのような探究活動を展開してくれるのか、楽しみです。

2年

1【2022年度1年生】理数探究の進め方を学習しました

4月21日(木)7限目、福井大学の大久保貢先生に理数探究の進め方についてご講演をいただきました。令和4年4月に新設された学際フロンティア学科では、理数探究基礎という科目を学習します。そもそも理数探究とは何か、どのように課題を設定すればよいかなどわかりやすくお話ししていただきました。赤色LEDと青色LEDの実験キットを使って、白色LEDをどのようにつくるのか、青色LEDの方が赤色LEDより熱量が高いことなどをご説明いただきました。理数探究を進めるためにも、様々なことに興味をもち、問いのある生活を心掛けてください。

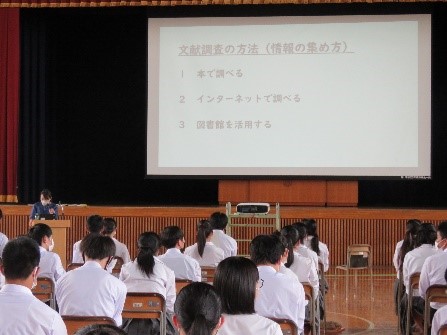

2【2022年度1年生】理数探究基礎「文献調査について知る」講演

6月23日(木)福井県立図書館子ども読書推進室の田中智美室長をお招きし、「文献調査について知る」というテーマで講演をいただきました。まず、日本十進分類表(NDC)を活用した本の探し方を教えていただきました。今後、探究学習を進めていく場合、調査が必要になりますが、大きく3つの方法があることを教えていただきました。本で調べる、インターネットで調べる、図書館を活用する、以上3つです。それぞれの活用について具体的なお話しをいただきました。最後に、「調べるということは1冊では完結しない」「芋づる式を意識して調べていこう」という言葉をいただきました。これから探究学習が本格化していきます。確かな根拠をもった説明ができるよう本日の講演を活かしてください。

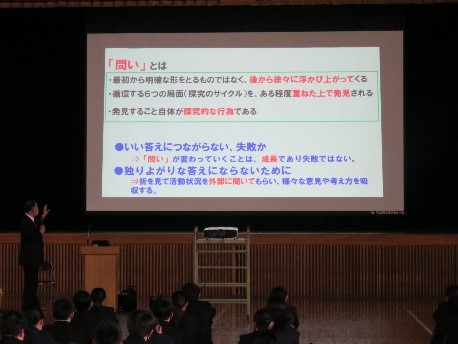

3【2022年度1年生】理数探究基礎講座② 問いの立て方について~リサーチクエスチョンってどうするの?

5月19日に、1年生の理数探究基礎講座②が開催されました。前回の福井大学の大久保先生に続いて、仁愛大学子ども教育学科教授西出和彦先生に、問いの立て方について教えていただきました。課題探究の肝とも言える「リサーチクエスチョンについて」です。「なぜ、ベガルタ仙台は強いのか?」(架空の模擬課題研究)という問いから、探究の流れをプレゼンしていただき、①見通しが持てる ②方法(根拠となる実験や調査)に合わせて問いを変えてもよいことを教えていただきました。次回は「仮説の立て方」について教えていただきます。

4【2022年度1年生】理数探究基礎講座③ 仮説って何? Key wordは原因と結果 因果関係に着目するべし!!

1年理数探究基礎の「基礎講座③」が開催されました。前回に引き続き仁愛大学人間生活学部子ども教育学科教授西出和彦先生に「仮説の立て方」について教えていただきました。予めみんなが考えた「ダンゴムシはなぜ壁にあたると、左右交互に曲がるのか」というかという問いに対しての83の仮説について、仮説と言えるかどうかをチームで考え分類していく中で、仮説ってどういうものかを感じました。具体例を交えながら、仮説の設定のヒント「For Question Strategy」(4QS)も教えていただきました。学んだことを、これから実践していきます。

5【2022年度1年生】探究学習を集中的に行ないました

7月15日(金)、探究学習を集中的に行なうHINO集中が行なわれました。県内大学の先生方や経営者の方27名にアドバイザーとしてお越しいただきました。1年生は、SDGsに関連したテーマ毎にアドバイザーに探究計画をプレゼンし、アドバイスをいただきました。いただいたアドバイスをもとに今後の課題設定に向けて作戦会議を行ないました。また、2年生は、現在行なっている探究学習について、様々なアドバイザーにプレゼンし、今後の進め方で困っていることなどを相談し、アドバイスをいただきました。多様な視点からのアドバイスを活かして、今後、探究学習を進めていってください。

6【2022年度1年生】産官学連携①(施設訪問)として,きいぱす(美浜町エネルギー環境教育体験館)で大学生とフューチャーセッションを行いました。

新学科1年生21名が7月16日の午後に,「きいぱす」で行われたサイエンスカフェに参加しました。福井大学生18名,福井県立大学生3名,三方高校生7名,鯖江高校生3名も参加しました。

はじめに,福井大学工学部の桃井准教授から「カーボンニュ―トラルに向けた住宅の省エネ対策」というテーマで講義があり,二酸化炭素排出量は産業界では減少しているが家庭からは増加しているとの意外な?報告があり,薄型テレビの使用電力が増えたことや窓からの熱が出入りしているなどの具体例をあげて説明されました。

その後9つのグループに分かれて,違う高校や大学生との混成チームをつくり,フューチャーセッションにおいて,福井大学教育学部の淺原教授の進行で次の三つのテーマについてディスカッションを行いました。①二酸化炭素削減の行動 ②空き家の利活用 ③住宅の改修方法。生徒からは,「カーテンの利用」,「公共施設に涼みに行く」,「パーツ化して窓枠につける」,「建物散水」などの提案がされました。講師からは,①「食品カロリー表示のように二酸化炭素の排出量を可視化する」,「壊すか使うかの判断」,「新築には熱心だが改築も重要であるとの意識をもたせる」などのコメントがありました。異なる高校や世代(高校生と大学生)間の協働作業という貴重な体験をすることが出来ました。

7【2022年度1年生】産官学連携②サイエンス講座として,学校で太陽観測会(プロミネンス)を行い,太陽についてのレクチャーがありました。

新学科1年生9名が7月27日の午後に,本校のオレンジガーデンで太陽観測会を行いました。セーレンプラネット(福井市自然史博物館分館)から長谷川分館長,須藤学芸員,上山企画・交流指導員をお招きして,太陽についてのレクチャーをしていただきました。朝から曇りで昼からは雨という天候不順が予想されるなか,願いが通じて時折顔を出した太陽を観測し,サイエンス講座を実施することが出来ました。

講義では,太陽が恒星の一つであること,太陽光の成分(分光),太陽面の現象(水素α)について具体例をあげて説明されました。電磁波の波長と太陽スペクトル(異なる色)など,各国が人工衛星などのデータで太陽を様々にカラー画像処理したものによって磁場、ガス,プロミネンス等がわかりやすくなり,理解することが出来ました。

実際の太陽観測では,持参していただいた天体望遠鏡を使って,太陽黒点、プロミネンスを見つけ,太陽と映る像の違いなどの質問で盛り上がっていました。日頃から目にする機会は多い太陽ですが,今回のように科学的に捉えることは少なく,生徒たちも新しい発見が多くあったようです。

生徒は,太陽の表面温度が6000度というのはどうして分かるのか? コロナとプロミネンスの温度が違うのはなぜか? プロミネンスはどこに出来るのか? スーパーフレアが起きると生活にどのような影響が出るのか? など事前学習で疑問に思ったことを質問していました。講義や観測を通して,現象から探ることの意義を理解する貴重な体験をすることが出来ました。

8【2022年度1年生】産官学連携③(企業探究訪問)として,越前市の企業4社を訪問し,自ら設定した探究テーマの検証を行いました。

新学科1年生31名が8月2日に,2コースに分かれて越前市の企業を2社ずつ訪問しました。今回は2つの趣旨で行うもので,1つめは「働く」とはどういうことか,今秋のコース選択に役立つアドバイスをもらうキャリア教育の一環としての「企業訪問」。2つめは,総合的な探究の時間等でおこなわれていることの実践の一つと考え,事前に各自が設定した「探究テーマ」を検証するという「企業探究訪問」です。

Aコースは,株式会社オーディオテクニカフクイ様から,"always listening" を合言葉に感性豊かな製品を広く世界に提供しつづける信頼される企業について伺い,実際にワークショップとしてヘッドホンをつくらせていただきました。小野谷機工株式会社様から,常にオンリーワンに挑戦し,自動車のタイヤチェンジャー等を日本で唯一製造しライバルには出来ないこと,新しい分野に挑戦することの話を伺いました。

Bコースは,株式会社武生製麺様から「感動と喜び」を会社の共通の価値観とし”お客様とともに,社員自身も働く喜びが感じられる会社”との考えを基に日々努力し続ける話を伺い,本校卒業生の先輩社員とともにグループディスカッションを行いました。武生特殊鋼材株式会社様からは,働くことの意味や幅広い分野に独自の製造販売を展開する日本でも特異な独創的メーカーを自負されていることについて伺いました。

すべての企業内で実際に働く姿を見せていただき,働くことの意味や目標を持つ大切さを具体的に理解できるという貴重な体験をすることが出来ました。

9【2022年度1年生】産官学連携④サイエンス講座として,福井工業大学から教授を招いて,生物系・化学系の2講座で実験を行いました。

新学科1年生14名が8月3日の午前に,本校で福井工業大学環境情報学部環境食品応用化学科から4人の教授と大学生6名による生物系・化学系のサイエンス講座を実施しました。

最初,白衣が配付され実際に着てみると,にわかに科学者のように見えると生徒たちは盛り上がっていました。そして実験の心構えなどのガイダンスが行われ,2コースがそれぞれの部屋に分かれて二人で一組となり実験を行い,考察,結果発表,まとめを行いました。

生物系のαコースでは,小松節子教授,矢部希見子教授,3名の大学生により「作物のタンパク質を探ろう」のテーマで,生物から簡単にタンパク質を抽出し沈殿として見ること,液体を混合することによりゲル化する様子や電気泳動を確認しました。

化学系のβコースでは,原道寛教授,竹下達哉講師,3名の大学生により「光化学の世界 蛍光ペンから次世代太陽電池まで」のテーマで,発光現象・UV光や可視光で,液体や固体の色が自由に変えられる実験を行いました。

大学での研究を実際に自ら実験を行うという貴重な体験が出来,学術的な研究や先進的な科学について学びことで科学に対する興味・関心を高めることが出来ました。

10【2022年度1年生】学際フロンティア学科1年生初めてのフィールドワークを実施しました

10月13日(木),学際フロンティア学科1年生はフィールドワークを実施しました。探究学習の一環として行なわれるフィールドワークですが,「現場を知らずして探究はできない」ということを踏まえ,多くの方のご協力を得て実施しています。お忙しい中ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。越前市役所,福井県畜産試験場,福井県民生協,三国のNan’seaの皆様をはじめ,福井県立大学の先生方など多くの方々に貴重なご助言をいただきました。今回のフィールドワークを糧に,SDGsの関わる課題テーマの設定に進んでいきます。

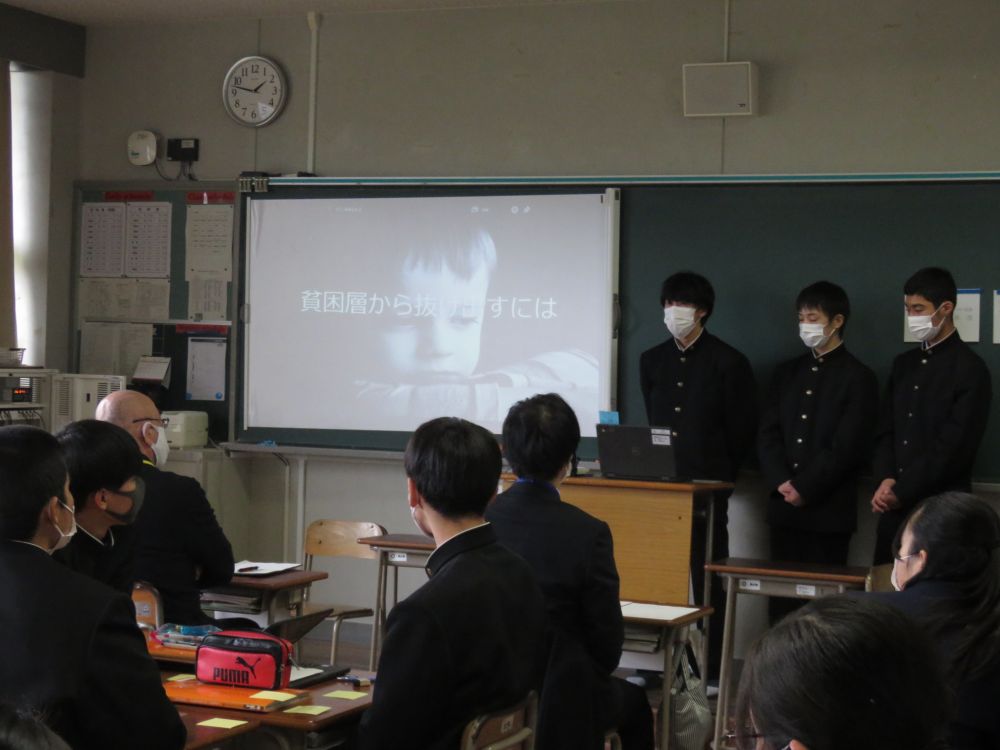

11【2022年度1年生】「理数探究基礎」チーム探究報告会を行ないました

12月15日(木)、1年生はチーム探究報告会を実施しました。県内大学の先生方や経営者の方18名にアドバイザーとしてお越しいただきました。1年生は、SDGsに関連したテーマについて探究してきたことをプレゼンし、アドバイスをいただきました。50チームの探究テーマとしては、「地球温暖化を少しでも減らす」、「福井県民が意識的に幸福になるためにはどうしたらいいのか」、「外国人児童生徒の教育はそれぞれにあっているのか」、「LGBTQ~男女兼用スカート~」などがありました。いただいたアドバイスをもとに探究学習をさらに進め、3月には最終報告会を行ないます。多様な視点からのアドバイスを活かして、探究学習をさらに進めていってください。

12【2022年度1年生】産官学連携⑤サイエンス講座として,福井工業大学から教授と学生を招いて,生物系・化学系の2講座で実験を行いました。

新学科1年生の希望者35名が12月27日の午後に,本校で福井工業大学環境情報学部環境食品応用化学科から2人の教授と大学生8名による生物系・化学系のサイエンス講座を実施しました。

夏に行った時と同様に,白衣が配付され実際に着てみると,にわかに科学者のように見えると生徒たちは盛り上がっていました。ガイダンスの後,それぞれの部屋に分かれて実験を行い,考察,結果発表,まとめを行いました。

生物系のαコースでは,古澤 和也 教授,4名の大学生により「動物細胞の観察と培養肉製造体験」のテーマで,ニワトリのモモ肉由来の筋芽細胞と、コラーゲンゲルを組み合わせて線維状の培養肉をつくりました。近年,世界人口増加に伴い、食肉の需要が世界的に増加しているが,畜産農業は環境負荷が極めて高いためこれに代わるタンパク質製造技術に注目が集まっているとのことでした。

化学系のβコースでは,蔵田 浩之 教授,4名の大学生により「分子の世界を垣間見る ~香る小分子と世界最初の人工高分子の合成~」のテーマで,多様な分子のうち,フルーツや消炎鎮痛剤の香り・匂いの元となっている小さなサイズの分子と,私たちの日常生活に欠かせない人工高分子のうち,世界で最初に合成されたナイロン-6,6の合成を行いました。

大学での研究を実際に自ら実験を行うという貴重な体験が出来,学術的な研究や先進的な科学について学ぶことで科学に対する興味・関心を高めることが出来ました。

13【2022年度1年生】新学科1年生、選択型研修旅行事前研修事業①(施設訪問)として,セーレンプラネット(福井市自然史博物館分館)を訪問し,宇宙に関する内容の講義を受けました。

令和5年度の選択型研修旅行で国内研修を選択した1年生9名が3月26日の午前に,セーレンプラネット(福井市自然史博物館分館)を訪問しました。国内研修では,鹿児島県,種子島,屋久島を訪問します。種子島では,先日H3ロケット試験機1号機が打ち上げられた種子島宇宙センターを訪問する予定で,科学技術の粋を集めた内容を学び,2年次からのサイエンスコースに活かしたいと考えています。

はじめに,「宇宙へ飛び出して地球を見る場所」・「太陽系に着目」・「未知の不思議に触れる」という館内展示を見学し,次にドームシアター(プラネタリウム)で「まだ見ぬ宇宙へ」を観覧しました。(施設のHPでは「星空の先へ、想像を超える旅が始まる」私たちはどこにいるのだろう?もし地球を飛び立ち宇宙へ行くことができたとしたら、そこにはどんな景色が広がっているのだろう?太陽系から無数の星が輝くオリオン腕を抜け、天の川銀河、局所銀河団、おとめ座銀河団と、宇宙を広く見渡しながら旅していくと、様々な天体が作り出す美しい光景に出会う。それは初めて目にする宇宙の姿だ。)と記載されています。

続いて,分館長の長谷川氏から「JAXA」や「ロケット打ち上げ」というテーマで講義があり,JAXAの組織・施設業務について,宇宙の研究・開発を産学官で推進していることや,種子島宇宙センターについて宇宙観測機の射場であることなどの具体例をあげて説明されました。

今回,研修旅行で訪問する種子島宇宙センターはどんな所か,宇宙開発の目的や技術についての講義や展示・観覧を通して,科学の人類に与える意義を理解する貴重な体験をすることが出来ました。

14【2022年度1年生】新学科1年生,産官学連携⑥サイエンス大学訪問として,福井工業大学を訪問し,食品系・化学系の2講座で講義を受けました。

新学科1年生12名が3月29日の午後に,福井工業大学を訪問し,環境情報学部環境食品応用化学科の2名の教授と大学生3名から,食品系・化学系のサイエンス講座を受けました。実験の心構えなどのガイダンスが行われ,2コースがそれぞれの部屋に分かれて実験を行い,考察,結果発表,まとめを行いました。

食品系のαコースでは,大能 俊久准教授により「食品の味やアミノ酸を知ろう」のテーマのもと,我々の食卓によく上る漬物についてそのアミノ酸量を調べ,食品に含まれる味成分やその分析方法について学び,食品に関する知識や技術を修得することができました。

化学系のβコースでは,木村 恒久教授,3名の大学生により「磁石を使って物を動かす,並べる」のテーマのもと,「トマトが磁石で動く」,「シャーペンの芯が方位磁石のようにならぶ」,「一円玉が磁石にくっつく」という実験を行い,非磁性体でも,非常に弱いながらも,磁性を持っている(反磁性)を確認することができました。

その後,研究室や図書室などの施設を巡回し,高校とは異なる大学の施設・設備環境を実際に自分の目で見る機会を得ることができました。

最後に,高大連携によるSDGs理科実験教室の報告会が行われ,8月3日に本校オレンジガーデンで,理科クラブ生徒が採取した土壌からのAF(アフラトキシン)生産菌をDV-AM法を利用して測定した結果が,矢部希見子教授から報告されました。

大学で実際に自ら実験を行うという貴重な体験が出来,学術的な研究や先進的な科学について学ぶことで科学に対する興味・関心を高めることが出来ました。

15【2023年度2年生】新科目「地域学」の学習がスタートしました

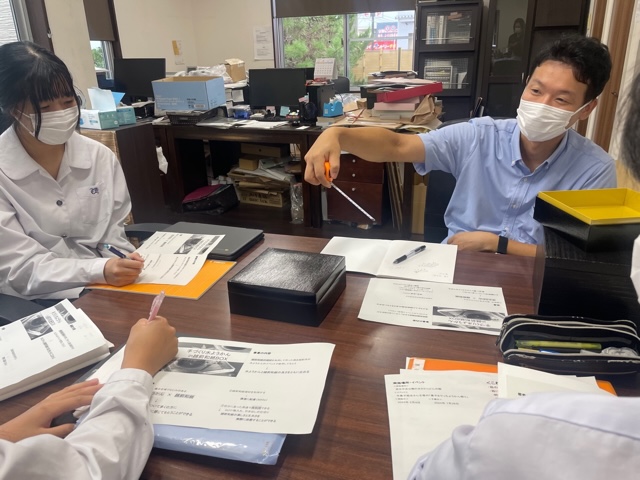

4月20日(木)本校独自の新科目「地域学」の学習がスタートしました。福井大学国際地域学部,越前市職員,地域の経営者の方々などからのサポートをいただきながら地域について探究します。本日は,令和4年6月に連携協定を結んだ福井大学国際地域学部の田中志敬先生,越前市職員の方々と新科目に係るキックオフ会議を行ないました。越前市総合計画の中で,特に高校生の視点で考え,実践してほしい13のテーマを越前市が2月に東高生に提案し,その中で特に取り組みたいテーマを東高生が5つ選択し,グループで探究していきます。

「地域学」を学習するのは,フューチャークエストコース2年生54名です。5つの探究学習のテーマは,学生のUターンの促進,高校生による広報イノベーション ,ブランド力の向上(伝統工芸関係),住み続けられるまちづくり(空き地・空き家の利活用と居住誘導),ふるさと教育の推進です。オンラインやメールでアドバイスを受けるとともに ,現場を知るフィールドワークを通して学びを深めていきます 。「地域学」は, 毎週木曜6,7限に実施されます。

越前市地域貢献活動支援事業にも高校生ならではアイディアで取組み,地域の活性化に向けて積極的に活動していきます。今後の地域の探究学習にご注目ください。

16【2023年度2年生】武生東高校×福井大学国際地域学部 探究共同学習

5月17日(水),本校と福井大学国際地域学部が令和4年6月に連携協定を締結したことを受けて,探究共同学習を福井大学にて実施しました。参加したのは本校2年生16名と福井大学国際地域学部3回生の学生さんです。本校の探究学習や福井大学での課題解決学習(PBL)での取組みをお互いにシャッフルミーティングを通して共有しました。また,福井大学の竹川充先生よりSWOT分析の手法を用いて地域や企業をどう分析するのかというテーマで演習が行なわれました。開校以来,福井大学に多くの卒業生が進学し,地元福井をはじめ国内外で活躍していますが,福井におけるグローカル(グローバルとローカルをあわせた言葉)教育をさらに進めていくため,協力していきます。福井大学の学生さんと本校生が一緒になって,福井をさらに暮らしやすいところにすることなどを目的に探究学習に積極的に取り組んでいきます。

17【2023年度2年生】集中探究活動「理数探究基礎」「理数探究」「地域学」を行いました

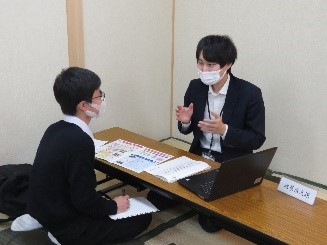

7月14日(金)に、1、2年生は集中探究活動を実施しました。県内大学の先生方や越前市役所の方など17名にアドバイザーとしてお越しいただきました。

2年生は、コースごとに分かれ、探究課題の設定についての先行研究を調べたり、越前市地域活性化に関する活動についてのプレゼンテーションをしたり、国際的課題についての研究発表をしたりしました。アドバイザーとの対話によって、今後の探究活動のヒントを得ることができ、有意義な活動となりました。

今後、生徒は設定した課題についてフィールドワークや実験や実践を行うなど、探究活動を進めていきます。

18【2023年度2年生】越前市地域貢献活動支援補助事業「おそんじゃ祭り×越前和紙の魅力でLet’sまちおこし」のイベントを実施しました

9月15日(金),越前市地域貢献活動支援補助事業「おそんじゃ祭り×越前和紙の魅力でLet’sまちおこし」を実施しました。越前市旧武生地区で古くから行なわれている総社大神宮例大祭と旧今立地区の越前和紙を組み合わせて、越前市の伝統工芸品の魅力を子どもたちに知ってもらうことを目的にイベントを行ないました。越前和紙を使って、手造りした和傘をライトアップして陳列しました。多くの方に写真を撮っていただきました。また、越前和紙を使って絵馬をつくり、願い事を書いていただきました。総社大神宮様をはじめ、地域の皆様のご支援をいただいて実施したイベントの経験を活かして、今後も地域活性化に貢献できるよう探究活動をさらに進めていきます。

19【2023年度2年生】武生東高校カップスリーブ部,始動。

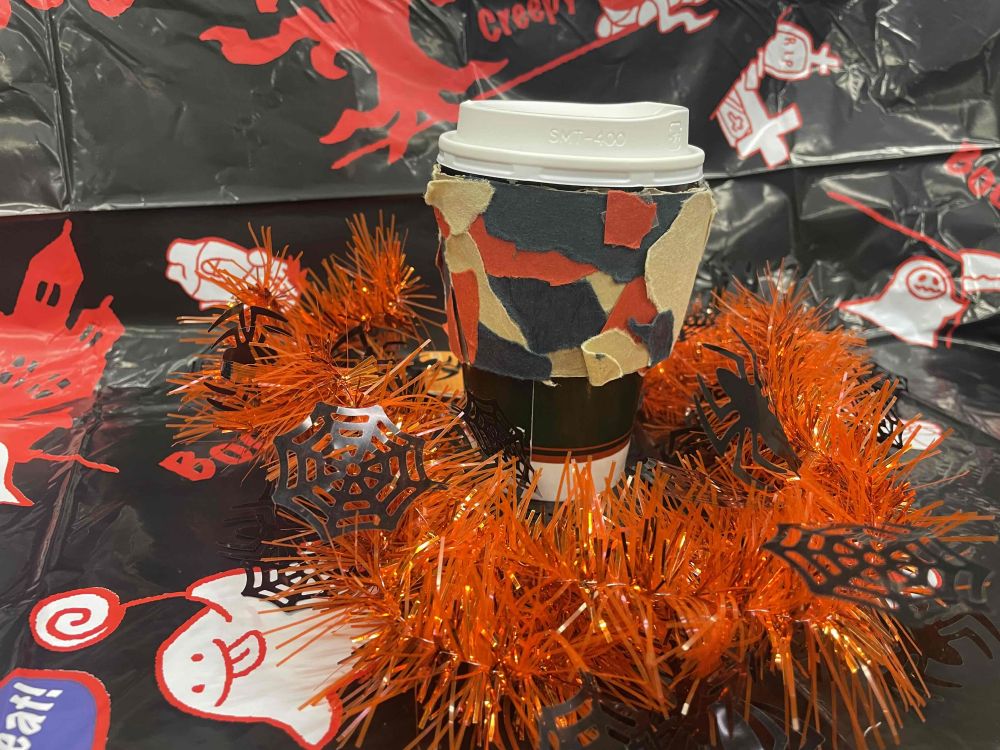

2年地域学・HINOクエストの「越前和紙でカップスリーブを作ろう」チームが,越前市定友町の株式会社『山岸和紙店』様に伺いました。

カップスリーブを装飾するための端材をいただけないかというお願いに伺ったところ,快く引き受けてくださるとともに,和紙が用途によりかなり厚みや強度が違うことや,お話を伺った小部屋の壁や小箱の装飾にも和紙が使われていることなどを,対応して下さった山岸浩代様にご説明頂き,越前和紙を使う意義をより強く感じました。

帰りには,大小さまざま,強度さまざま,色とりどりの端材をたくさんいただきました。

頑張って,たけふ菊人形でのイベントを成功させたいと思います。ありがとうございました。

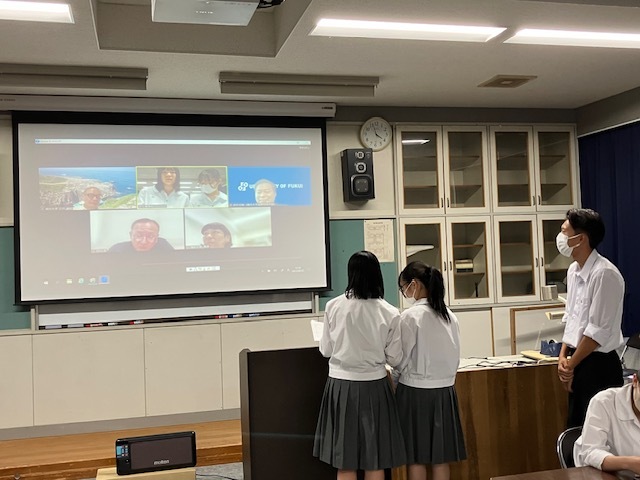

20【2023年度2年生】武生東高校×福井大学国際地域学部 第3回探究共同学習

9月20日(水),本校と福井大学国際地域学部の探究共同学習をオンラインで実施しました。参加したのは本校2年生4チーム16名と福井大学国際地域学部の先生方4名です。今回は,5月17日(水),6月28日(水)に続いての3回目の実施です。それぞれのチームから探究学習の進捗を報告し,先生方からアドバイスをいただく形で進めました。探究学習は,進んでいけばいくほど,わからないことがどんどん出てきて,先生方への質問が止まらなくなります。チームによって進捗は異なりますが、次回10月25日(水)までの課題をいただいたチームもあり,いつも背中を押していただいています。開校以来,福井大学に多くの卒業生が進学し,地元福井をはじめ国内外で活躍していますが,福井におけるグローカル(グローバルとローカルをあわせた言葉)教育をさらに進めていくため,協力していきます。福井大学と本校生が一緒になって,福井をさらに暮らしやすいところにすることなどを目的に探究学習を進めていきます。

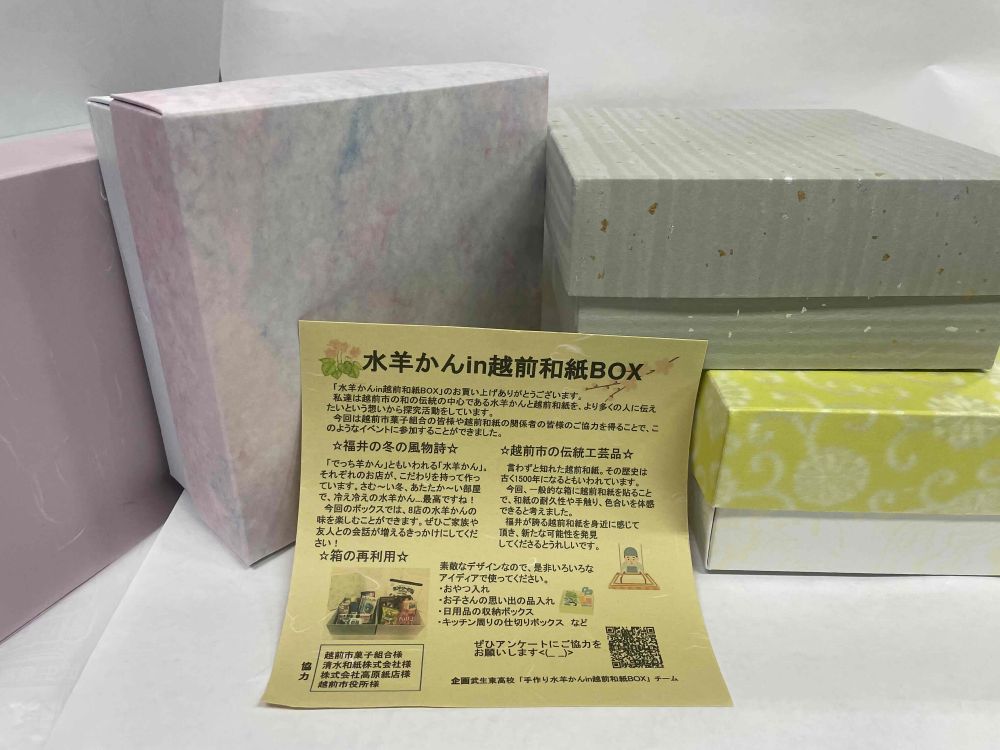

21【2023年度2年生】水ようかん?でっちようかん?越前和紙とコラボ?

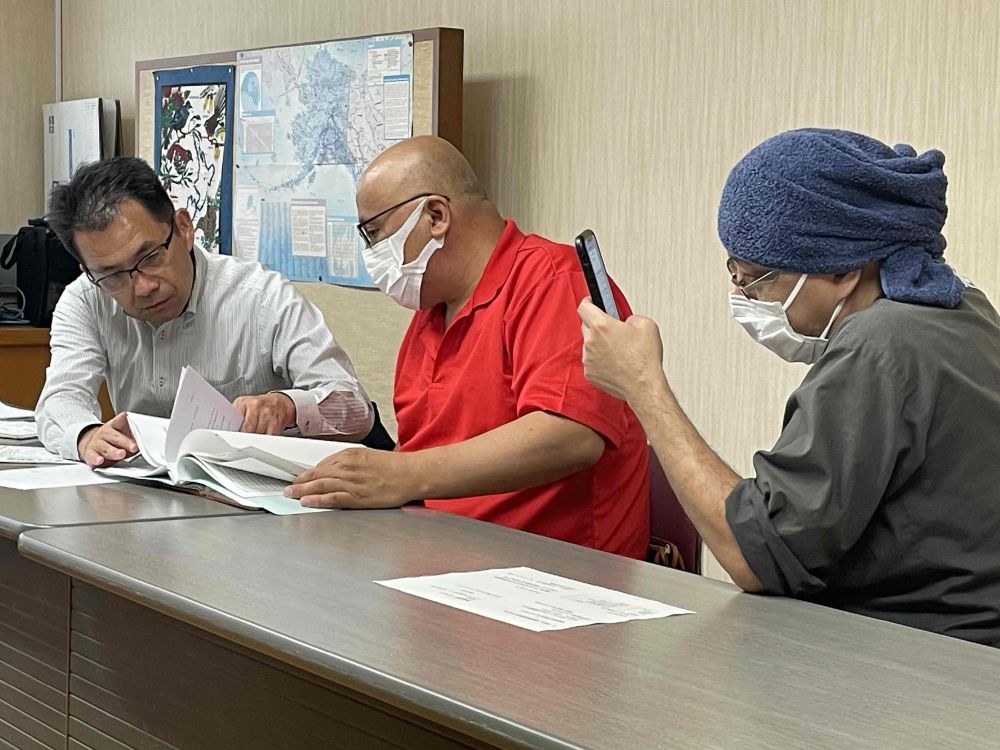

先週木曜日,越前市菓子組合より,杉本様(㈱新珠食品),木津様((有)菓匠 木津屋),野木様((有)御菓子司 野木)のお三方が本校にお越しくださり,見出しの件について打ち合わせを行いました。

越前和紙ボックスチームが2年地域学・HINOで考えたアイディアを説明し,実現可能かどうかも含めてお話を進めさせて頂きました。

こちらのつたない説明にも関わらず,生徒がしたいことを引き出して下さり,持参された資料等を調べながら,実現するためにはどのようにしたらよいのかを真剣に考えてくださいました。

まだまだ道のりは長いですが,皆様のお力を借りて実現させたいと思います。

22【2023年度2年生】専門家って,マジ,紙!違った,神!

越前和紙ボックスチームが,今回は越前市にある㈱高原紙店に伺いました。

代表取締役の高原大地様にご対応いただき,2年地域学・HINOで考えたアイディアを説明し,実現可能な方策を一緒に考えて頂きました。

やはり,私たちが考えていたよりもかなりな困難を伴うことがわかってきましたが,専門家でないとわからない,具体的で細かいアドバイスも頂くことができました。

また,紙加工の現場も案内して下さり,職人さんがメガネを入れるための箱を組み立てて見せて下さったり,紙同士を貼り合わせるところを見せて下さったりと,自分たちが考えたアイディアが形になっていくときと同じ過程を実際に見ることができ,今後の活動に大いに夢を膨らませました。

お忙しい中,本当にありがとうございました,先輩!

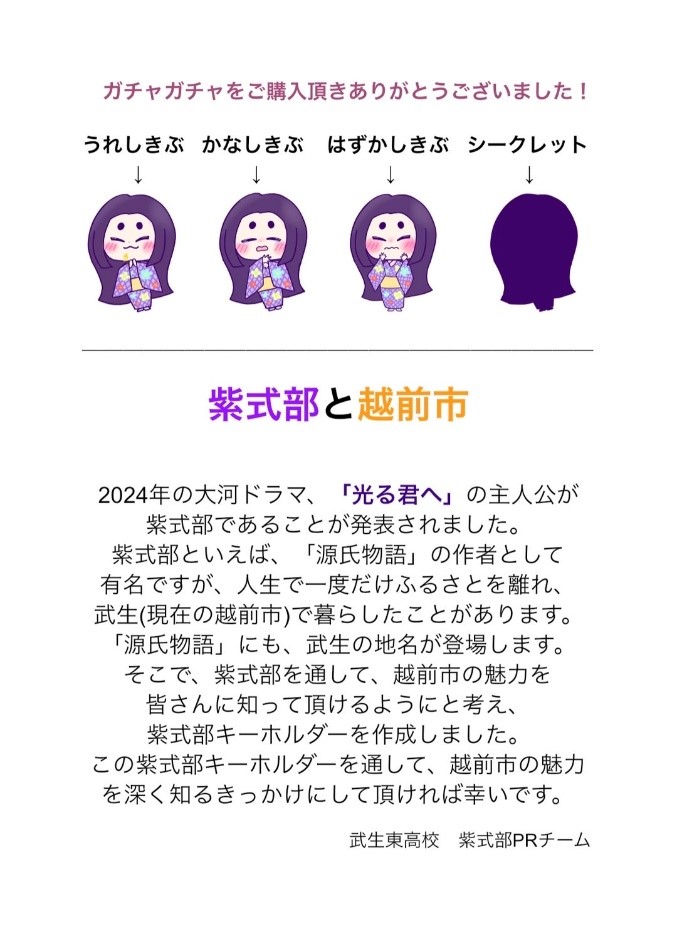

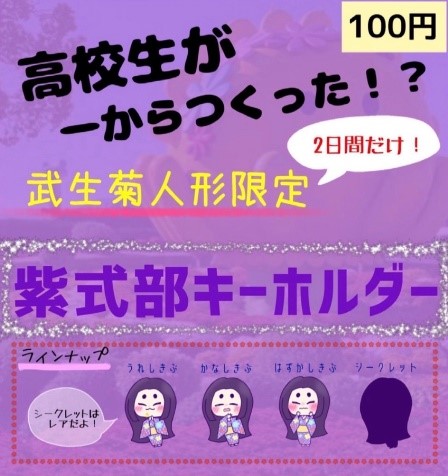

23【2023年度2年生】菊人形でイベントをします!!(紫式部PRチーム)

2年地域学・HINOクエストの、紫式部PRチームが、10月22日(日)に、越前市中央公園で行われている菊人形にて、十二単着付け体験のイベントを行います。申し込みはもう終わっているのですが、このチームのメンバーも実際に十二単を着ます。このイベントを通して、来年の大河ドラマの主人公である紫式部をPRし、紫式部ゆかりの越前市のPRへと繋げていきたいと考えています。ぜひ十二単を着ている姿を見に来てください。また、このチームが作ったオリジナルの紫式部キーホールダーのガチャガチャを、10月28日(土)・29日(日)に、菊人形イベントブース(武生東高校カップスリーブ部「オリジナルカップスリーブを越前和紙で作ろう」)に設置します。ぜひ遊びに来てください。

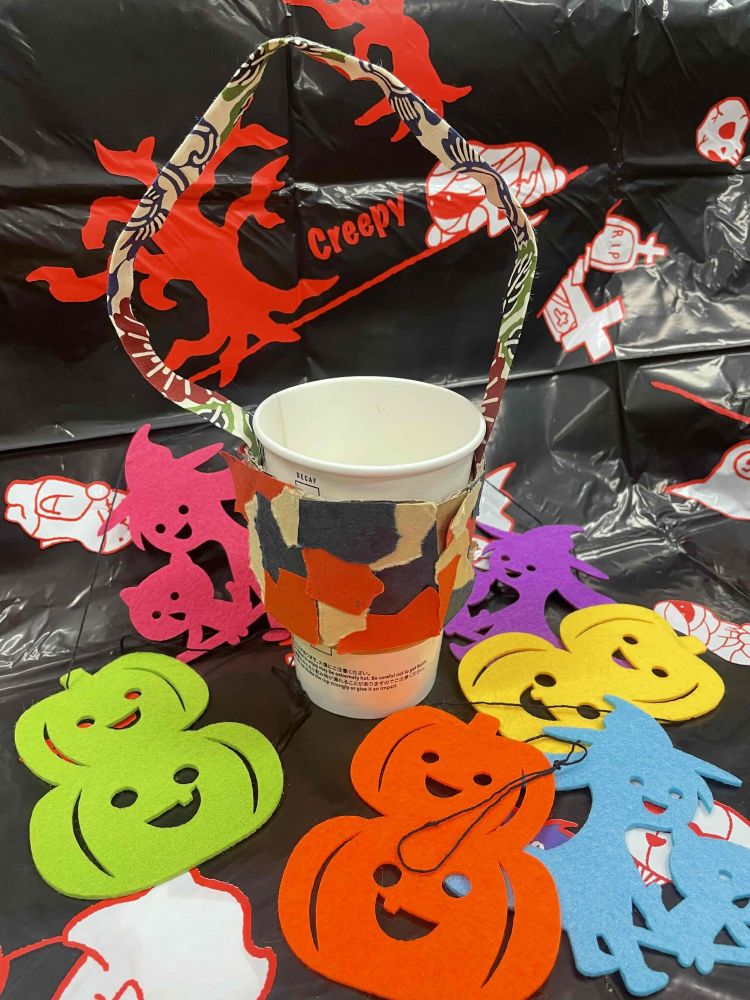

24【2023年度2年生】いよいよ28,29日に武生中央公園でイベントを開催します!(2年:カップスリーブ部)

皆様のお力を借りながら,やっとここまで来ました,カップスリーブ部。

いよいよ10月28日(土)・29日(日)に,たけふ菊人形会場イベントブースにて“オリジナルカップスリーブを越前和紙で作ろう!”イベントを開催します。

越前和紙の手触りと色合いを楽しみながら,楽しく工作しませんか?

各日9:00~17:00まで,各日100名限定でのイベントとなりますが,老若男女お誘いあわせの上,ぜひお越しください!お待ちしています!

(なお,紫式部チームのガチャガチャも,同じブースに設置しています。)

25【2023年度2年生】紫式部PRチームが、菊人形でイベントをしました!

2年地域学・HINOクエストの紫式部PRチームが10月22日(日)に、越前市中央公園で十二単着付け体験のイベントを行いました。越前市の魅力を知ってもらい、紫式部にゆかりのある武生という地に興味をもって、好きになってもらいたいという思いでこの活動を計画しました。

実際に紫式部PRチームも、体験をしに来てくださったお客さんとともに十二単や平安装束を着て菊人形内を歩き、とても貴重な体験ができました。この企画は私たちだけでは絶対に成し遂げられなかったものなので、着付けに関わってくださった方々や先生方に感謝したいです。

紫式部キーホルダーをガチャガチャで販売するイベントでは、子どもから大人まで様々な方がお見えになり、ガチャガチャを回してくださいました。カプセルにはキーホルダーだけでなく、越前市と紫式部の関係性について書かれたチラシを入れて、そのチラシを通してキーホルダーを購入して頂いた方々に越前市の魅力をお伝えすることができました。

26【2023年度2年生】理数探究基礎?化学の実験?いいえ。地域学です。(2年:越前そばチーム)

地域学・HINOで越前そばを通して“越前(市)”ブランド力の向上に取り組んでいるチームが,満を持して活動を始めました。

総社大神宮近く,ジェラート&ワッフルバー“ましゅまろ”の谷口和広様にお力を貸していただき,そば粉を使ったワッフルを考案し,そばの魅力と可能性を発信することとなりました。

ホットケーキミックスをベースとし,そば粉を1グラム単位で計量しつつ,4種類の配合の試作品を作りました。実際作ってみなければわからないことも多々あり,ここからどう改良していくかの具体的なアドバイスを谷口様から頂き,次回の試作品のビジョンも明確になりました。

さてさて,どんなワッフルになるのかな?みなさん,お楽しみに!

27【2023年度2年生】お陰様で大盛況でした!ありがとうございました!(^^)!(2年:カップスリーブ部)

先月末にたけふ菊人形会場にて行われた「オリジナルカップスリーブを越前和紙で作ろう!」イベントに,ご参加いただきました皆さま,ありがとうございました。

1日目はあいにく雨のため予定していた半分程度の参加数でしたが,2日目は好天に恵まれ多くの方々がご来場下さり,越前和紙の良さを感じて頂くとともに,ハロウィンイベントに合わせた個性豊かな装飾を作って楽しんでいただくことができました。

先週末にやっと,和紙をご提供下さった山岸和紙様にイベント終了のお礼と報告をかねて伺うことができました。生徒が作成した報告書をお渡しするとともに,3名それぞれがきちんとお礼を伝えることができました。山岸和紙様は,昨年度も本校のイベントに和紙をご提供下さっており,2年連続でのご厚意に心より感謝申し上げます。

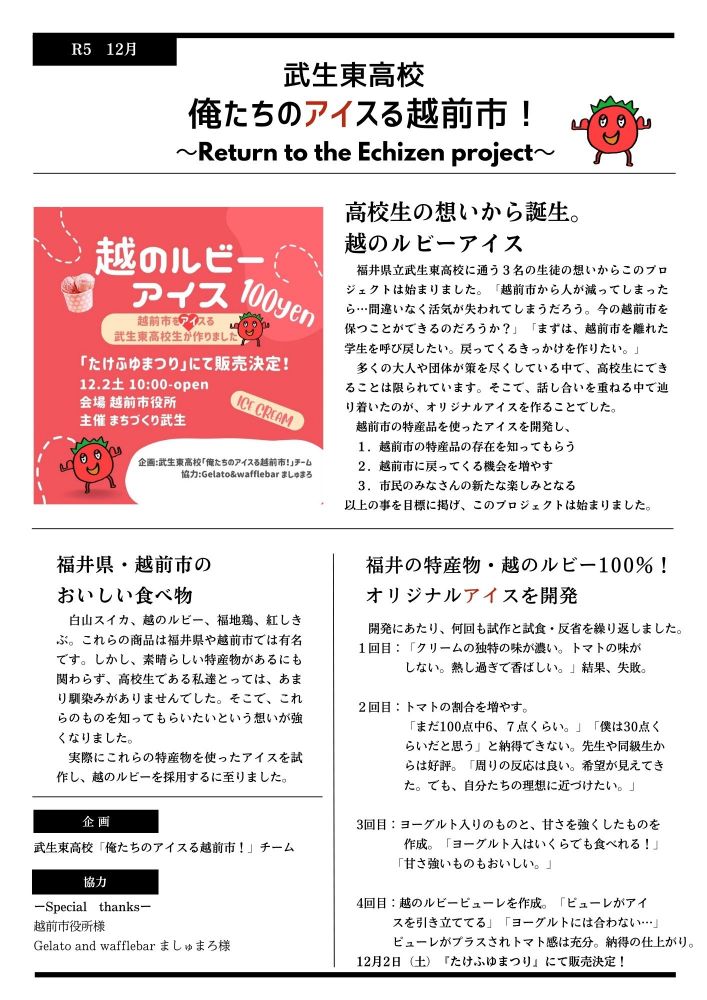

28【2023年度2年生】2年生の生徒が開発した「越のルビーアイス」販売決定!

12月2日(土)、越前市役所1Fで行われる冬まつりの「たけふゆまつり」(まちづくり武生(株)主催のイベント)にて、本校2年生が考案した越のルビーアイスを販売します。福井県の特産品である越のルビーを100%使用した、贅沢なアイスです。考案したきっかけは、本校2年生の3名の想いからです。「越前市の人口が減ったら、活気が失われてしまう。越前市に戻ってきてもらうために学生Uターンを促進したい」と3名は考え、福井の良さを伝えるために、特産品を使った新しい食べ物を振る舞うことを目標に「地域学」の授業で活動してきました。

実現にあたり、「Gelato & wafflebarましゅまろ」の谷口様、まちづくり武生(株)様、越前市役所の職員の皆様にご協力いただきました。ありがとうございます。

イベントでは、本校のアイス以外にも、キッチンカーやクラフトマーケットのお店も並びます。味にこだわった渾身のアイス、是非ご賞味ください。

29【2023年度2年生】地域学「俺たちのアイスる越前市!」チームが開発した越のルビーアイス、無事完売しました。

12月2日(土)、越前市役所1Fで行われた冬まつりの「たけふゆまつり」(まちづくり武生(株)主催)にて、フューチャークエストコース2年生「俺たちのアイスる越前市!」チームの3人が開発した、越のルビーアイスを販売しました。

寒空の下でしたが、アイスは販売開始から約2時間で完売。小さいお子様から大人までたくさんの市民の皆さんが購入してくださり、楽しく召し上がっていただきました。

アイスをご購入していただいた方の中には、越前市長の山田賢一様の姿もありました。その時の様子は、越前市長山田様ご本人のInstagramにも掲載していただいています。ご多忙のところ、ありがとうございました。

地域の皆様のご協力のおかげで、越のルビーアイスの開発と販売が実現し、福井県や越前市の皆様にも本活動を知ってもらうことができました。また、福井の誇る特産品は「越のルビー」だけではありません。今回の取り組みが「越のルビー」をはじめ、福井県や越前市の特産品の良さを知ってもらう、一つのきっかけとなって欲しいと思います。

30【2023年度2年生】【異例のコラボ商品販売しちゃいます!!⠀】(そばワッフルチーム&きくりんチーム)

2年地域学・HINOクエストの,そばワッフルチーム&きくりんPRチームが,1月28日(日)に,【道の駅 越前たけふ】にてそばワッフルを販売します。

越前そばを広めたいという思いから,福井県産のそば粉を使用したワッフルを作りました。そば粉×ワッフルという意外な組み合わせによる新しい商品から,もっと身近に越前市の良さをお客様に伝えたいと思い制作しました!今回のワッフル販売によって,新しい発見とともに,「おいしい!」と感じて貰えたら嬉しいです。

また,ラッピングにきくりんと武生東高校がコラボしたシールを使用します。たけふ菊人形マスコットキャラクター「きくりん」の知名度を上げることによって,越前市を活性化させたいという思いからコラボシールを作りました。きくりんの表情をかわいくしたり,きくりんに武生東高校の制服を着せたりと,たくさんの工夫をして,今までにない可愛らしいきくりんのシールを色々な方の目にとまるように仕上げました!

「越前そばがより多くのバリエーションでたくさんの人たちに親しみのあるものとなってほしい」,「きくりんをより多くの人に知ってもらい越前市を活性化させたい」という思いで活動しています。

ぜひ,美味しいそばワッフルを食べに,可愛いきくりんを見に,イベントにお越しください!!

31【2023年度2年生】おかげさまで完売しました<(_ _)>きくりんも大活躍!(地域学:そばワッフルでPRチーム・きくりん×東高校チーム)

1月28日(日)に“道の駅越前たけふ”様にて,そばワッフルを販売しました。

前日,蓬莱町にある“ましゅまろ”様の店舗をお借りして,オーナーさんや店長さんなどのお力を借りながら,約6時間かけて160個余りのワッフルを準備しました。

当日は“きくりん”も参加し子どもたちの人気を集める中,大勢のお客様にワッフルをご購入いただき,1時間半もたたず完売となりました。

また,同じ無料休憩所にて催されていた,“ふるまい餅つき大会”にも飛び入り参加し,地域の盛り上げに一役買うことができました。

“ましゅまろ”ならびに“道の駅越前たけふ”の関係者様をはじめ,様々な方々のお力添えにより,無事イベントが終了しましたことを,心より感謝申し上げます。

32【2023年度2年生】What’s this? It’s the Echizenwashi box!(2年地域学:水羊かんチーム)

2月18日(日)に武生楽市で行われる越前市菓子組合様主催の“水羊かん&菓子祭り”に,越前和紙を使用した箱を提供させていただきます。

ここまでの道のりは大変でしたが,越前市菓子組合様をはじめ越前和紙に関係する皆様方のおかげで,このイベントに参加させて頂くことができました。

大変丈夫で美しい箱となっており,水羊かんを召し上がった後,いろいろな使い方ができると思います。また,説明パンフレットも和紙でできているため,お読みいただいた後,裏返して中敷きにしていただくこともできるようになっています。(和紙は,裏返しても味のある中敷きとなりますよ!)

数量限定となっておりますので,ぜひお早めにお越しください。

33【2023年度2年生】水羊かんin越前和紙BOX,完売御礼!(^^)!(2年地域学:水羊かんチーム)

2月18日(日)の“水羊かん&菓子祭り”に,たくさんのお客様にお越し頂きまして,誠にありがとうございました。

当日は早朝より出店8店舗の方々を中心に1時間近くかけて詰め合わせBOXを準備しましたが,販売開始前から100名近くの方が行列を作ってくださり,10時半頃にはBOXは売り切れとなりましたこと,うれしさとともに驚きもありました。生徒たちは,自分たちが折ったBOXに実際商品が入っているのを見て,“いよいよここまで来た!”という実感とともに,少々緊張していたようです。また,和紙関係の方も熱心に掲示パネルをご覧くださり,私たちの思いが少しは届いたのではないかと思います。

菓子組合の方々のご協力と励まし,武生楽市様,清水和紙店様,高原紙店様,そして越前市役所様など,たくさんの方々に支えられこのイベントを終了できましたことを,心より感謝申し上げます。

34【2023年度2年生】2023年度 HINO・Quest成果報告会を開催しました

3月21日(木)に2023年度 HINO・Quest成果報告会を開催しました。2年生は、学際フロンティア学科1期生として、1年生の時には理数探究基礎で探究の基礎を学び、2年生ではFSコースでは理数探究、FQコースでは地域学とHQ、GコースではHQを中心に、自分達の興味関心から課題を見つけ、課題解決策を考え、実験やフィールドワークなどの実践をしながら探究活動に取り組んできました。成果報告会では、1年生と外部アドバイザーの方々をお迎えし、現在までの活動について、口頭プレゼンテーションやポスターセッションで個人やグループごとに発表を行いました。発表後、外部アドバイザーの方からコメントやアドバイスをいただき、また、他の生徒からコメントをもらうことで、自身の探究活動をよりよいものにしたいという気持ちが高まると同時に、今まで取り組んできた活動に対しての達成感を感じていました。報告会には1年生も参加していましたので、2年生が取り組んできたことが、1年生の今後の探究活動のヒントとなり、活動が繋がっていくことを期待したいと思います。

国際会議

“World Happiness Forum in Echizen” 2023年9月 開催!

9月23日(土)に“World Happiness Forum in Echizen”が開催されました。今年度も対面とオンラインのハイブリッド型での開催です。国内からは本校に加えて仁愛女子高校あわせて27名,海外からはブータン・タイ・ニュージーランド3か国から約40名が参加しました。英語を使って活発に意見交換を行ないました。

今年のキーワードは「ウェルビーイング」です。直訳すると「ウェルビーイング」とは「よい状態にあること」「上手くやっていけていること」という意味です。オープニングセレモニーの後,東海大学の柴山由理子先生から「日本とフィンランドのウェルビーイング」というテーマで基調講演をいただきました。その後,基調講演をもとに,ウェルビーイングについて各国の高校生が意見交換を行ないました。

午後からは,自分たちの探究をプレゼンしあい,ディスカッションしました。教育・文化,環境,地域活性の3つのテーマ,8つ分科会でそれぞれのテーマに沿った内容を討論しました。

クロージングでは,それぞれのグループで話し合ったことを共有しました。1日を通して,様々な人々と交流できたこと,海外の高校生の積極性や発信力に驚いたこと,海外のユニークな発表を楽しめたことなど普段できない経験ができました。

参加者のみなさん,ありがとうございました。来年も,越前市で会いましょう!!

Thank you very much. That’s all for this year’s forum. See you next year in Echizen city!!